我是在校大学生 专业是电子工程,初中也参加过NOIP。虽说走软件方向更容易入手 但还是觉得电子更好玩所以选了这个专业。为什么感觉硬件类的学生很不吃香?比如有很多软件工程师的个人博客,类似MATRIX67、酷壳、阮一峰等等,但是偏硬件的就很少。

3年前我去德国做项目时有留意到办公室里的一个小伙子,很腼腆,不怎么跟周围人讲话,后来有机会一起合作,发现他的能力非常的强,与他稚嫩的外貌很不相称,有些好奇就问他毕业几年了,他回答一年多,我很惊叹他这样的水平居然才毕业1年多,想想自己当时的水平跟他比真是弱爆了,但为什么我3年前就见过他,原来他在读研阶段,就跟公司签订了实习合同,每周都会来公司里工作一天,并且这样的实践活动,在他们同学里面非常普遍,他们的大学生活基本上就是在忙碌学习和实践中度过的。

这引起了我对自己的大学生活的反思,我特么当时都在干吗?

为了高考受够了压力,大学必须不能继续那个状态啊。数电模电都在学,但也不清楚这些电路到底能用来干什么,应付完考试就抛之脑后了。等若干年后工作需要碰到问题了,才又把大学课本翻出来再啃,周围同事不乏清华,交大,华科的硕士,但大家都在感叹,如果早知道是用来干这个,那当时学的可得多起劲啊;如果大学教育能跟实际结合的紧密一些,那我们可得少走多少弯路,如果当初多做一些实践,可得增加多少有用的积累啊。玩游戏?谁还会去浪费那时间。睡懒觉?我哪有那闲功夫。什么?泡妞?清晰的人生理想面前,你跟我提泡妞?呵呵,妞还是得泡的。

没有后悔药给我们吃,但我们的病历可以给你们看,我想对于大多数学生,都在被动的接收学校,社会安排推送给你们的知识和活动,想想如果学校不组织挑战者杯之类的比赛,那我们是不是就不做东西了呢?但我们能不能更积极的,主动的去了解社会,了解你梦想公司的产品是什么样的?那里的工程师们都在做些什么?他们都在提高哪些技能?他们都在泡什么论坛?你课本上的知识是如何被用到具体产品里去的?

还有更牛的,另一位网友从宏观角度给出了总结:软件化 / Software defined

首先还是看数据:这是根据http://Indeed.com生成的工资趋势图。蓝色是美国电子工程师平均工资,橙色是软件工程师,绿色是系统工程师。

显然电子工程师的工资增长不仅没有跟上软件工程师的增长速度,甚至还有相当下降。 二月份最新的数据。

三种职业的平均工资,还是软件工程师最高。 工资是雇主为员工出的价格。在市场环境下,决定价格的是供求关系。所以电子工程师的工资(价格)下降,说明电子工程师供过于求。事实上,大量传统上由电子工程完成的工作,正在变成软件工程的工作。硬件变成了软件。为什么呢?

首先是硬件处理能力过剩

在远古时代(其实不是很远,15年前),IT行业的硬件初创企业相当普遍。比如,1997年,硅谷的创业传奇华人谢青 (Ken Xie)在车库里创办了NetScreen,一个专注于防火墙的网络安全公司。

对了,谢青从1987年毕业于清华电子工程系。

之所以使用ASIC,当然是因为ASIC这类专用芯片的可定制性,能够专门为某类应用进行优化,实现更高的性能。在性能稀缺的时代,这样的定制是完全不可避免的。谢青的第一家公司,SIS,最终没有获得成功,最大的原因就是当时采用了软件解决方案,而当时的通用处理器能力不足以应对防火墙所需的处理能力。谢青认识到这个问题,自己设计了NetScreen需要的ASIC,仅仅三年就被Juniper收购。

ASIC性能优秀,但缺陷是生产规模很小,并且需要单独设计,设计费用动辄上千万美元,因此每片芯片的平均价格非常高。

和ASIC相对的是相对廉价、大规模生产的通用芯片 (General purpose chip or merchant chip),比如英特尔的x86,Broadcom的交换芯片,还有各种基于ARM的SoC芯片。

在2007年前,这些通用芯片的性能都在按照每18个月一倍的摩尔定律高速提升。突然有一天,人们发现很多时候芯片的运算能力似乎够了,市场对更高性能处理器的胃口突然变差。随之而来的,是供应商在性能方面的不思进取:过去几年英特尔的主流芯片运算性能提升几乎处于停滞状态:

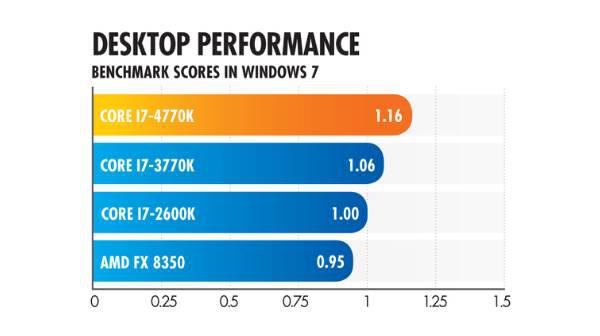

这是英特尔最近的三款主流处理器,其中i7-2600K 发布于2011年1月,i7-3770K 发布于2012年4月,i7-4770K 发布于2013年6月。在这个档次上,过去36个月的处理器性能只不过增加了16%。

即使是三年前的i7-2600K拿到今天来用,一点也不过时:

这是2013年中国大陆销量最高的10个台式机配置。里面主流的Celeron G1610之类,性能大概不到i7-2600K的三分之一吧…

结论呢,是很多时候,人们根本不需要那么强的硬件能力。

硬件能力过剩的结果之一就是通用硬件取代专用硬件,使用软件实现功能。

时间到了2000这个十年的中后期,慢慢地人们发现,便宜的、可以大规模生产的芯片的性能已经开始够用了,那么为什么要冒险投资上千万美元,设计一个还不知道能不能卖出去的芯片呢?实际上,过去几年,桌面系统和服务器系统的运算能力已经进入平台期。

这和中国没关系~在哪都这样~

别分析什么这因素那因素了,全球大势所趋,IT行业兴起是目前的时势,Intel的风头都不见得盖得过facebook呢。

简单说个例子,我同事化学博士毕业,在硅谷排名前十的一家半导体公司工作近20年,最近工资被他闺女超过去了。闺女加州理工本科毕业,在Facebook干了2年。

都是硅谷前十的公司,咋差距这么大捏。

时势造英雄,电子工程师不要自怨自艾自怜自伤或者想出各种理由给自己找场子了。这不是硬件的年代,在中国更不是制造业的年代。不要麻痹自己自我安慰了,也不要抱有幻想觉得终究能够翻身,重点在于认清自己,了解自己,知道自己适合做什么,想做什么,然后就认真做下去。

抬头看别人,不要只看到做IT的发展比自己好,同样的同学做金融的还早就财务自由了呢。这些对自己没有用,路要走自己的,觉得没希望就趁早改行。

还有很多网友的回答,就不一一摘录了。

这个问题其实没有标准的答案。有时势的影响,也有公司的定位,还有个人的奋斗和机遇。最重要的就是,不停地学习和实践。

本文内容整理自知乎

按以下识别二维码关注!

电子路上,一起走!