去“捞”人

1993年的华为还是一个小公司,不受政府重视,深圳户口名额很少。只有少数几个核心人员有深圳户口,大部分员工都要每年回内地去办暂住证。那时候深圳查得又很严,经常有保安半夜敲门来查证件,没有证件的会被抓到东莞的樟木头工地上去干苦力。经常会有华为人被抓进去,包括后来成为华为副总裁的毛生江也被抓过。那时负责人事工作的是曾信富老师,他的一个主要工作就是去派出所“捞”人。如果有哪位员工没来上班,大家就会说,可能是被抓去扛木头了(对东莞樟木头这一地名的联想)。

华为成功背后那些不为人所知的小故事

靠自己

一位工程师应聘去华为,面试时见了郑宝用(华为副总裁)。郑宝用说:“华为公司是没有任何背景的,一切都靠自己奋斗。在这里工作,不需要拍马屁、拉关系,只要你好好干,公司就会给你回报。”郑宝用的一番话让这位工程师决定选择这个公司。

郑宝用能说出这番话,相信这也是他到华为后的亲身经历:一个还在清华大学就读的博士生,没有任何关系,靠自己在华为的业绩,做出了产品,就成为了华为的技术负责人之一、公司的二把手,同时也在很短的时间内积累起自己人生的一笔财富。不仅人才不需要拍领导的马屁,任正非还经常拍人才的马屁。任正非经常在会上会下说:“阿宝(指郑宝用)是一千年才出一个的天才。”

华为成功背后那些不为人所知的小故事

老板员工都在一个点

工程师们对华为印象最好的是食堂,那时候到食堂吃饭不用先付钱,也没有工卡,大家打完饭菜,在食堂师傅那里报个工号就可以了。食堂的饭菜丰富可口,比在学校时要好多了。有位工程师第一次见任正非就是在食堂里。当时大家正在排队打饭,就看到一个微胖的中年人站在队伍旁边,一边看着大家打饭,一边大声地叫着:“我看谁打肉多的,谁就是新来的。”这位工程师看那个人头发乱乱的,脸上胡子拉碴,身上穿的衣服皱巴巴,还以为他是食堂做饭的师傅,所以也没怎么理会。过两天开会,才知道这个人是任正非,华为的老板。

早期的华为还给每个人买了床垫。任正非说,“你们开发人员搞累了,随时可以躺在地上休息一会。”大家有时候加班晚了,就睡在公司。华为公司“床垫文化”的由来是华为对开发人员的关怀。几乎每个华为人都备有一张床垫,卷放在各自的储物铁柜的底层或办公桌、电脑台的下面,外人从整齐的办公环境中很难发现这个细节。午休的时候,席地而卧,方便而适用。晚上加班,夜深人静,灯火阑珊,很多人几个月不回宿舍,就在这张床垫上,累了睡,醒了再爬起来干,黑白相继,没日没夜。可以说,一张床垫半个家。工作紧张而繁忙的华为人,干脆将“公司-宿舍”两点一线式的生活压缩叠合成一点。

华为成功背后那些不为人所知的小故事

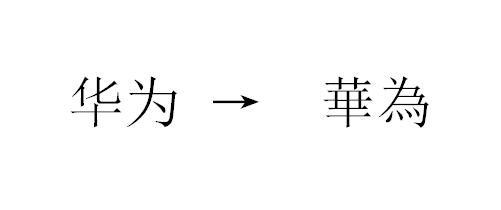

华鸟的由来

1993年年初开车由深南大道到蛇口,沿途可以看到一个巨大的工地,大片推平的黄褐色土地一派火热,那是正在建设的华侨城片区、科技园北区,当时的科技园南区还是一个个小山丘和生长在海滩上的芦苇群。当时华为在南山深意工业大厦五楼,从深圳市区坐中巴到那里要一个多小时。那时没人知道华为,坐车是到亿利达站下来,深意工业大厦就在前面。大厦楼顶有一个标牌,是繁体字的“华为”。远远看上去,一不小心会看成“华鸟”(鸟字的繁体与为字相近)。后来,大家经常打趣说:“我们是华鸟公司的。”

华为成功背后那些不为人所知的小故事

华为“红宝书”

1992年年初华为公司开始大规模招兵买马,除了个别是来自通信科研机构和邮电学院较有经验的人员外,其余的大都是搞计算机或刚从学校毕业的毛头小子。他们中许多人连通信的基本概念都没有,来了以后头儿随手丢给他一叠资料,做一点简单的说明就说“开始干吧”!这是怎样的混乱场面。很多开发人员都不知道交换机是怎么回事,就边学边干起来。除了项目经理毛生江以外,其他项目组成员过去连交换机都没见过,而毛生江也只是短期接触过交换机,只能算是“半桶水”。那时研发人员每人手边都有一本程控交换机的国内规范,因为那本书是红皮的,更因为那是大家每天要看的书,因而大家称之为“红宝书”。

不管硬件还是软件,华为当时的研发水平都很低,干到哪里算哪里,最高目标就是能打通电话。交换机死机是家常便饭,硬件上也没有人懂交换机,公司又没有钱买仪器,一开始就用万用表测来测去,对着维修的电路图把40门的小交换机测了一个遍。后来,当时的硬件部经理徐文伟还写了一篇文章,题目叫“用万用表及示波器来认识交换机”,参加过1992年工作的许多研发人员都清晰地记得。

华为成功背后那些不为人所知的小故事

加速+舍得成就华为

华为公司为工程师提供了一个很好的开发平台,目标就是要做出实用的产品。在C&C08交换机开发的时候,尽管华为公司穷得都发不出来工资,但在产品开发的投入上是大把大把地花钱。上百万元的逻辑分析仪、数字示波器、模拟呼叫器等最新的开发工具应有尽有。

令工程师们印象最深的是电路板的开发。刘平在上海交大工作的时候,开发电路板,为了省钱,电路图做好后,先要用面包板搭一个试验板,测试好后再投板。但在华为,为了赶进度,电路图设计好以后,马上就拿到香港,以双倍的价格加急投板,一个星期就拿回样板。调试修改后又马上投第二板。就是这样,快速聚集所有的力量在一个产品开发上,才有了C&C08的成功。

华为成功背后那些不为人所知的小故事

中国通信史上的“七国八制"

90年代的中国进入通信行业的高速增长期,原来的市场分解为相互竞争的移动、电信、网通、联通四个运营商,固定电话资费从原来5 000元一门的初装费发展到零初装费,固定电话的用户数从90年代初的全国1 000万用户迅猛发展到2005年的上亿用户,90年代整体通信设备面临从原有的空分、纵模技术向数字技术的飞速转换。

同期国外发达国家和地区的电话普及率已达到90%以上,而当时电话普及率还不到的中国市场吸引了在程控交换技术上先行一步的世界各国交换机厂商来中国圈地,形成了中国通信史上有名的“七国八制”:日本的NEC和富士通、美国的朗讯、加拿大的北电、瑞典的爱立信、德国的西门子、比利时的BTM和法国的阿尔卡特。七个国家,八种制式,在中国的电信“地图”上涂满了各种“颜色”,全国交换机版图都被国外交换机厂商瓜分完毕。

而这些来自不同国家和制式的交换机,凭借各自的技术壁垒,不仅使单用户价格高、软件升级以及售后维护服务费高,而且彼此之间技术互不相通,一度造成了中国通信市场的混乱,并为此让运营商付出了昂贵的成本。进入90年代之后,邮电行业的投资发展迅速,仅1993年,整个邮电行业有账可查的投资就有400多亿。这400多亿有厂房、有管道,除此之外,大量的投资就是通信设备。50%做设备,就有200个亿。由于这个巨大市场的###,当时走在技术和市场前列的一批中国工程师和资本也进入了该领域。

80年代中后期诞生了大批程控交换机企业,它们大都云集在当时具有优惠政策的珠三角地区,主要针对技术含量相对较低的小门数用户交换机市场,以模拟空分程控交换机发家。这些企业规模较小,基本上是以民营为主的小作坊式运作。然而最终从模拟转向数字,能够及时推出数字程控交换机的,全国只有四家,号称“巨大中华”―巨龙、大唐、中兴通讯、华为。

1991年,年方三十八岁的解放军信息工程学院院长邬江兴主持研制出了HJD04(简称04机)万门数字程控交换机,从而一举打破了“中国人造不出大容量程控交换机”的预言。大唐电信于1993年成立,背靠原邮电部电信科学研究,技术与人员均来源于后者。1986年邮电部一所就研制出了DS-2000程控数字交换机, 1991年十所又研发出了DS-30万门市话程控交换机,并于次年投入商用。华为在单位用户交换机阶段面临着几百位竞争对手,进入电信设备领域后

面临的国内竞争对手变成屈指可数的几家,如巨龙、大唐、中兴、长虹通讯。而中兴与华为在通信业“华山论剑”20年,成为华为国内“资深”的竞争对手。华为在电信设备领域里一开始面临“七国八制”的国外竞争对手,在后面20年的竞跑长河里也慢慢落后于华为,最终只有美国的思科,成为今天的华为在全球最强劲的竞争对手,也是国际“资深”的竞争对手。

转载自:21ic微信公众号

投稿邮箱:mmssxiaozi@163.com

长按以下识别二维码关注!

电子路上,一起走!